常見創傷

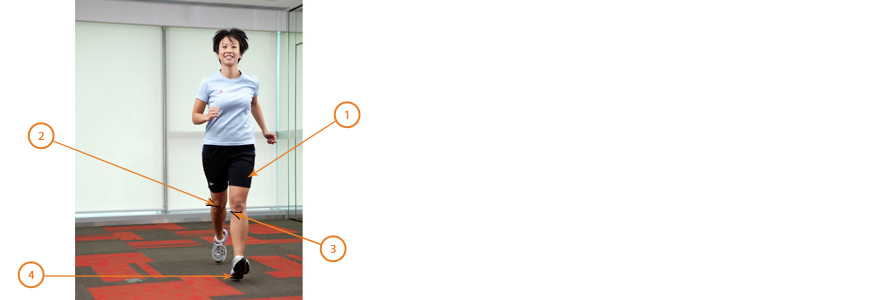

1. 跑步膝 / 髕股關節綜合症:

髕骨活動軌跡不良,導致勞損過度,病徵包括髕骨後及周圍位置疼痛。

2. 腳跟痛 / 足底筋膜炎:

足底筋膜發炎疼痛,其中以腳跟痛最為常見。

3. 髂脛束磨擦綜合症:

乃膝外側痛的最常見成因。如髂脛束 (ITB) 繃緊或張力增加,在跑步屈伸膝部時會跟大腿骨骼磨擦,造成發炎。

4. 脛痛 (Shin Splint) 或脛骨內側應力綜合症:

徵狀為前側或後側脛疼痛,因腿肌重複受壓所致。長時間劇烈跑步會導致傷患惡化。 |

研究成果

一項有關香港十公里跑手組別的研究(n=28)發現,運動員的髖肌強度愈高,完成賽事所需的時間便愈短。本院毅行者隊伍亦 於二零一零年參與另一項研究,結果顯示接受訓練組別的參加者在首次評估時,雖然腿部柔韌度較低,髖部力量亦較弱,代表他們較易在運動期間出現痛症。但經過 六星期訓練後,受訓組別的受傷比率(34%)竟較非受訓組別者(67%)為低,證明本計劃能有效減低運動期間的受傷機會。 |

如何避免受傷?

心血管健康

訓練強度

研究發現,每節20-30分鐘、強度最少達70%的訓練最為理想。如運動所需的最高心跳率低於70%,應持續進行最少60分鐘,才可大幅提升身體的帶氧狀態。運動時間愈長,所需強度便愈低。

毅行者的獨特之處,在於要求參賽者心血管健康良好,以應付上山等嚴峻路程。因此,訓練計劃需包括八至十小時的步行訓練,亦需制訂不同的訓練分期,既可在賽前保持心血管健康,亦可避免練習過度以致肌骼受損。

訓練頻率

訓練頻率一般為每星期三至四次,視乎每節的強度及時間而定。如訓練屬中強度(40%至59%攝氧儲備(VO2R)),所需堂數會較多,即每週5至7日。如 訓練較為劇烈(≥60% VO2R),每週可進行最少三次。劇烈訓練須隔日而不可連續進行,以免肌肉骨骼過勞。最佳方法是平均分配中強度及劇烈運動的訓練日子。建議運動員每次需練 習最少20分鐘,以改善心肺功能。

訓練模式

間歇訓練

間歇訓練是速度練習與休息相間並重,運動員可藉此進行高強度訓練,尤其適合以最大攝氧量超過90%為目標的人士。運動員可採用一比一的運動/休息比率,例如快跑2至5分鐘,再慢行2至5分鐘,從而提升心肺系統供氧至肌肉的能力。

持續訓練 (長程慢速訓練)

強度介乎60-70%的訓練要求穩定步速,較劇烈運動安全,並可調節特定鍛鍊強度,模擬真實賽事。由於此類訓練主要鍛鍊慢肌纖維,而慢肌纖維可藉氧氣提供能量,因此對耐力需求較高的運動尤其有效,特定心肺訓練適應亦相對較大。

保持肌肉骨骼健康

1. 良好的髖關節外展肌力,有助保持髖、膝及踝位置正常,成一直線。

2. 膕繩肌、四頭肌、脛骨前肌及小腿肌肉等下肢肌肉繃緊可導致膝痛。

3. 根據個人腳型,選擇適合的運動鞋及配件。如您患有扁平足,應使用支撐式鞋墊,以避免雙腳在跑步時過度內旋。若您的足弓較高,應選擇鞋底彈性較高的跑鞋,讓足底筋膜得以伸展自如。 |

治療運動短片

|

運動與營養 高級營養師余思行及高級營養師陳勁芝

當我們運動時,身體需要不同營養來產生能量。食物有六大營養素,分別為碳水化合物、蛋白質、脂肪、維他命、礦物質及水,前三者主要提供運動時所需的能量,後三者則可提高營養運用的效能。

運動時,身體要什麼?

一個人能否持續地進行運動及取得良好表現,與各種營養素的攝取量有密切關係。至於如何攝取,那就要看運動的強度及時間、運動員的年齡、性別、身體狀況,以及身體營養儲備和運用營養的情況。 一個人能否持續地進行運動及取得良好表現,與各種營養素的攝取量有密切關係。至於如何攝取,那就要看運動的強度及時間、運動員的年齡、性別、身體狀況,以及身體營養儲備和運用營養的情況。

運動時,身體對營養應用是有先後次序,最初的6秒,講求肌肉瞬間的爆炸力,例如賽跑於起跑時的爆發力,身體並未分解任何營養,而推動強大力度的動力,則來自 肌肉快速轉換能量的「磷酸肌氨酸」(ATP-CP)系統。至於快速的運動,如舉重,需要極強的爆炸力,靠的完全就是這個快速能量系統。

ATP-CP系統只能提供短暫能量,於運動的6至30秒時,身體必須開始利用碳水化合物為燃料,在無氧化情況下分解(無氧 分解),以應付肌肉發力的需求。30秒至2分鐘後,身體才開始使用氧化作用來分解碳水化合物及脂肪(帶氧分解),但此時仍以碳水化合物為主,30分鐘後分 解脂肪的比重才會增加。

身體燃燒碳水化合物還是脂肪,取決於運動強度及時間。簡單來說,強度愈高的運動,身體燃燒碳水化合物的比率愈高;時間愈長的運動,身體消耗脂肪的比率愈高。

儲碳水化合物助表現

醣原(Glycogen)是人體儲存的碳水化合物,是運動的主要能量來源,分別儲於肌肉及肝臟。運動時,身體首先會把肌肉中的醣原拆解出葡萄糖,並以分解葡 萄糖來提取能量。正常情況下,肌肉中醣原可以支持60至90分鐘的中強度運動量,例如十五公里長跑。其後身體便會不斷分解肝臟中的醣原以輸出葡萄糖,從而 繼續產生能量。若然碳水化合物不足,肌肉及肝臟缺乏醣原,運動員的持久力及表現便會大打折扣。 醣原(Glycogen)是人體儲存的碳水化合物,是運動的主要能量來源,分別儲於肌肉及肝臟。運動時,身體首先會把肌肉中的醣原拆解出葡萄糖,並以分解葡 萄糖來提取能量。正常情況下,肌肉中醣原可以支持60至90分鐘的中強度運動量,例如十五公里長跑。其後身體便會不斷分解肝臟中的醣原以輸出葡萄糖,從而 繼續產生能量。若然碳水化合物不足,肌肉及肝臟缺乏醣原,運動員的持久力及表現便會大打折扣。

一般人的碳水化合物攝取量應佔能量的45至65%,運動員則需60至70%。長時間的中強度帶氧運動或會耗盡體內醣原。研究指於運動前3至4日進食大量碳水化合物,可增加肝臟醣原的儲備,能延長運動間能量的使用,提升表現。一般一小時以內的運動,則無需額外作儲備。

碳水化合物儲備以每日每公斤體重需7至10克的碳水化合物為原則,以一個五十公斤體重人士為例,一日三餐共需有350克碳水化合物食物,相等於:

- 4 碗飯或麵 ;及

- 4 個水果;及

- 2 杯奶類或乳酪;及

- 1 支運動飲品;及

- 2 碗熟菜;及

- 適量肉類

運動間不斷補充

進行長時間運動時,必須於運動期間進食碳水化合物,以補充消耗。這不但能保持良好體能狀態,更可以減少因肌肉疲倦而出現的運動創傷。

運動時,身體每小時大約需要35至45克的碳水化合物,相等於560至750毫升運動飲品,以保持運動表現。一小時以上的中及高強度運動,如長跑、籃球、 足球等,應如上述補充。而且,此時亦應選食高升糖指數(GI)的食物,務求即時提升血糖,讓肌肉快速取得能量。

運動後揀高升糖

運動前的儲備及運動間的補充,早已被身體用盡,如果運動員翌日仍有賽事,運動後當然需要補充,有利提早「儲糧」備用。要迅 速回復體力以備戰日後賽事,應於運動後半小時內,為每公斤體重補充0.7至1.5克高升糖指數的碳水化合物,約一支半運動飲品。此時是儲備的最好時機,身 體儲存碳水化合物的效率最高。然後相隔2、4及6小時再以食物或飲品補充同量的碳水化合物。 運動前的儲備及運動間的補充,早已被身體用盡,如果運動員翌日仍有賽事,運動後當然需要補充,有利提早「儲糧」備用。要迅 速回復體力以備戰日後賽事,應於運動後半小時內,為每公斤體重補充0.7至1.5克高升糖指數的碳水化合物,約一支半運動飲品。此時是儲備的最好時機,身 體儲存碳水化合物的效率最高。然後相隔2、4及6小時再以食物或飲品補充同量的碳水化合物。

脂肪

脂肪是運動耐力的燃料,時間愈長的運動,燃燒的脂肪相對愈多。如希望藉著運動來消耗多餘身體脂肪,就應進行具持續性的帶氧運動,同時要保持中低強度,即最 高心跳率的40至70%,才有足夠時間讓身體利用脂肪,作為支持運動的能量。如果運動強度增大,身體便會改用碳水化合物。換言之,同是6公里的距離,相比 30分鐘的快跑,60分鐘的急步行所燃燒的脂肪會較多。

研究發現,運動員或有恆常運動習慣的人士,身體有較多燃燒脂肪的酵素,其肌肉的燃燒脂肪能力亦較強。不過,脂肪與碳水化合物不同,儲備愈多,並不代表消耗 愈大,因為脂肪是受荷爾蒙分泌影響,與進食多少無關。每日脂肪量佔總熱量的15至30%就最為適合。

蛋白質

蛋白質同樣可以提供能量,但卻非運動能量的主要來源,大約只佔5%。當身體的碳水化合物及脂肪都耗盡時,才會分解蛋白質來提取能量。因此,多攝取蛋白質營養,並不會直接幫助運動表現。攝取足夠蛋白質有助維持正常肌肉量,故此亦不容忽視。

一般人每日的蛋白質需求,只是每公斤體重需0.8克,運動員則要每公斤體重需1.2至1.4克,而健身增肌運動者,則要提升至1.8克。

維他命及礦物質

維他命多以輔助酵素的形式出現,特別是幫助營養輸送的維他命B群,有助身體有效運用碳水化合物。礦物質幫助維持肌肉功能、養份輸送及骨骼健康。

如果身體缺乏維他命或礦物質,當然會影響相關功能,阻礙發揮最佳的運動表現。維他命及礦物質於日常均衡飲食攝取就可以,毋須刻意補充。

水分

水分充足,運動時身體的化學程式就能正常運作,有助提升持久性運動的表現之餘,亦可讓身體更有效地運用碳水化合物及脂肪。

運動期間,身體會流失大量水分。流失1%時會感口渴;超過2%會口乾及疲倦;流失5%時體能會下降50%。因此,水分對運動表現有非常重大的影響。

一般人的日常飲水量應為每攝取1卡路里,便要補充1毫升水分。所以運動員基本上需要補充2000至4000毫升水分,運動時更要額外飲水。補充水分亦要有 妙法:運動前1小時,應補充600毫升水分;運動間每15至20分鐘補150至300毫升水分,天氣炎熱時則要相應增加;事後每消減一磅,需要補充450 至675毫升水分。

一般情況下,運動時補充水分便可。如進行長時間運動,運動人士可考慮以運動飲品同時補充碳水化合物、水分及電解質。運動飲品以6至8%碳水化合物配方,即每100毫升含6至8克碳水化合物,最為理想。 |

選擇適合的運動鞋義肢矯形師梁永健

選擇行山鞋

山野之間,空氣清新,青山綠水,令人心曠神怡,好不嚮往。但山野路段高低不平,滿佈沙石爛泥,容易令人受傷。為免在行山時意外受傷,新手入門,必須添置基本裝備。在林林種種的裝備中,選購一雙合適的行山鞋至為重要。

買鞋之前,必須先瞭解自己的腳形。有的腳形修長,有的偏向圓闊。如果穿了過緊的鞋,行起來就會不舒服,甚至會弄損皮膚或磨出厚皮雞眼。相反,如果鞋身太寬,雙腳就會在鞋內移來移去,不單消耗過多體力,更會長出水泡。

另外,為了減低磨擦,大多數人穿著行山鞋時會配上行山厚襪,甚至會同時穿兩雙。因此在選購行山鞋前,請先準備一至兩雙行山厚襪,以便試鞋,確定鞋子不會過緊或過鬆。很多專業野外用品店都有厚襪供借用或出售,如果沒有準備厚襪,不妨問問職員,切忌「斷估」大一號或大半號。

山路崎嶇起伏,在上落斜度較高的路段時,雙腳難免會前後移動。為免出現「頂趾」情況,一般行山鞋的鞋形均比普通鞋較為修長,為趾頭提供足夠空間。一些專業的野外用品店會設有斜台,大家可於試鞋時試踏數步,模擬落斜時腳掌前移的情況,確保「絕不頂趾」。

至於選擇款式方面,千萬不要「以貌取鞋」。因為行山鞋是以功能劃分,普遍分為三種:跑山鞋、遠足鞋及登山鞋。購鞋前先要清楚知道自己的需要,再作選購。

跑山鞋

跑山人士通常會於混凝土路段、沙泥小徑間遊走。所以跑山鞋比較著重靈活度及基本保護。跑山鞋鞋筒較低,對足踝關節保護較 少,卻可提供足踝關節一定的靈活度。另外,其物料與跑鞋相近,比較輕盈及透氣。鞋底較薄,但備有硬板保護,以應付小礫小石。鞋內底一般以吸震物料製造,外 底有鉤狀坑紋(遠足鞋及登山鞋淺),提高基本抓著力。由於跑山鞋較為輕巧,抗磨性較差,一般在500-600公里後便需要更換。

遠足鞋

遠足鞋適合多樣性路面,包括混凝土路面、沙泥小徑、山溪石路等等。其質料較堅韌,鞋底較厚,坑紋較深。遠足鞋一般都會加強 後跟及鞋床的保護力,有助穩定雙腳,以應付嶙峋路面。如果用家需要額外足踝保護,可以選擇半高筒的款式。部份遠足鞋更以防水物料製造,方便遠足人士涉水, 應付天雨、雪地等環境。整體來說,遠足鞋性能較全面,適合不同路面,保護能力亦較強。

登山鞋

登山鞋的保護性較高。高筒、鞋床硬板、深坑紋、厚實物料,全為各種崎嶇路面、惡劣環境而設。高保護性設計,特別適合喜愛負重遠行,登山露宿的行山人士。

最後,新鞋一般較硬。因此,參加遠足或山藝比賽時(如毅行者),切勿穿著新鞋。如以新鞋上陣,應於賽前練習時多加適應,比賽當日便可走得舒舒服服。

選擇長跑鞋

「功欲善其事,必先利其器」,放諸於長跑項目來說,此「器」非跑鞋莫屬。要跑得快,當然要先好好鍛鍊肌肉及跑姿,因為跑步 動力來自跑手本身的肌肉運動,良好的跑姿讓您更有效地把力量傳向地面。但如何把此股力量變成推動力,跑鞋便是其中一個關鍵,其重要性就如車輪對汽車一樣。 另外我們在跑步時,每跑一步,雙腿都會承受相等於三倍體重的壓力,因此跑鞋同時亦為我們的雙腳提供保護作用。

款式

市面上的跑鞋一般分為比賽跑鞋及訓練跑鞋兩種。比賽跑鞋需要減省跑手負荷及提高雙腳靈活度,所以較為輕身,鞋底軟薄,鞋底坑紋亦較淺,相對較易磨損及缺乏承托力。相反,訓練跑鞋的保護力較強,物料較耐用,鞋底吸震力亦較高。因此,日常訓練用的跑鞋,較切合一般大眾的需要。

普遍來說,長跑賽段以石屎、瀝青公路為主,路面平坦,因此跑鞋一般都不需要高筒保護,反而低筒設計更能提高腳踝關節的靈活度,提升表現。

物料

跑鞋採用的物料著重透氣,以減慢雙腳的溫度提升,加快排走汗水,保持鞋內乾爽,既可讓跑手倍感舒適,亦可減低跑出水泡的風險。

另外,如跑手的體形較為健碩,個子高大又有「份量」,選擇跑鞋時應揀選質料堅韌、鞋底較厚及承托力較強的跑鞋。相反,步態輕型的,則可選擇鞋底較薄較輕巧的款式。

長度

試穿長跑鞋時,趾前應留有1至1.5厘米的空間,並應模擬跑步的扒地及急停等動作,確保長度適合。

寬度

每個人的腳形長闊比例不一,有的比較修長,有的比較圓闊。如寬腳穿上窄鞋,跑起來會不舒適,甚至會弄損皮膚或磨出厚皮雞眼。相反,若瘦腳穿著寬鞋,跑步時雙腳會在鞋內移來移去,左右晃動,消耗體力之餘,更會長出水泡。

由於歐美人仕腳形比例比亞洲人為修長,所以一般歐美品牌的跑鞋前掌都會比較窄。但近期,市面上亦有不少品牌推出闊楦跑鞋,方便闊腳形的跑手選購。

跑姿

跑姿大致可分為前掌落地型、全掌落地型及腳跟落地型。前掌落地型,可選擇鞋底前掌物料吸震力較佳之款式。全掌落地型的跑 手,應選擇整體吸震及壓力分佈平均之跑鞋。至於腳跟落地型的跑手,則應揀選有加強後踭吸震功能的款式。市場上,一些專業品牌已先行把鞋款分類,大家只要根 據個人跑姿選購便可。 跑姿大致可分為前掌落地型、全掌落地型及腳跟落地型。前掌落地型,可選擇鞋底前掌物料吸震力較佳之款式。全掌落地型的跑 手,應選擇整體吸震及壓力分佈平均之跑鞋。至於腳跟落地型的跑手,則應揀選有加強後踭吸震功能的款式。市場上,一些專業品牌已先行把鞋款分類,大家只要根 據個人跑姿選購便可。

腳形

腳形一般可分為正常內旋、內旋不足、過度內旋。正常腳形於跑步時,當腳部受力,足弓位會稍微下榻,腳掌會出現輕微內旋,提 供緩震作用。如果足弓偏高,彈性偏硬,腳掌會出現內旋不足之情況,無法抵擋震盪,直接影響跑手之表現。此類跑手需要緩震力較強的跑鞋。相反,如果足弓偏低 (扁平足)和偏軟,受力時的足內旋角度會過大,導致震盪力過分集中。擁有此類腳形之跑手需要的是有效承托雙腳、穩定步態的跑鞋。 |

專業服務

|